-

Le Chat pelottant. Organe officiel et intermittent des poilus du 373e

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114367En cache9 janv. 2009

gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114367En cache9 janv. 2009

-

– Le Chat pelottant. Organe officiel et intermittent des poilus du 373e - 1915-1916 - périodique.

COLONEL PIOLI

HISTORIQUE

COMPLET DU

173° R.I.

1 – La création du régiment.

Dans l’histoire de l’Infanterie française, le numéro 173 est attribué pour la première fois à la 173° Demi-Brigade, créée le 26 mars 1793, dans la région de Longwy et Thionville. Composée de 3 bataillons, elle s’illustre lors des combats de Belgique, à Fleurus (juin 1794) et à Sprimont (septembre 1794). A la suite d’une restructuration, elle perd les 1er et 2ème bataillons le 8 février 1796, puis, le 3ème bataillon le 9 mars de la même année. Elle a seulement vécu et combattu pendant deux ans. Les batailles de Fleurus et Sprimont sont inscrites sur son Drapeau.

Héritier des traditions de cette Brigade, le 173° Régiment d’Infanterie est créé le 15 avril 1913 à Nice. Il reçoit son Drapeau des mains du Président de la République, le 14 juillet 1913, à Paris.

Garnisons |

Unités |

Bastia |

Chef de corps-Drapeau-4ème bataillon |

|

Ajaccio |

2ème bataillon au complet |

|

Corte |

3ème bataillon moins une compagnie |

|

Calvi |

1 compagnie du 3ème bataillon |

|

Bonifacio |

1er bataillon mois une compagnie |

|

Sartène |

1 compagnie du 1er bataillon |

Les trois sections de discipline s’installent à Corté, Calvi et Saint- Florent.

2

- La grande guerre.

La

mobilisation générale est décrétée

le 2 août 1914. Le 173° RI se regroupe très vite

à Ajaccio et embarque le 9 août au soir. Le lendemain, il

débarque à

Marseille et est dirigé par voie ferrée vers l’est de la France. Le 15

août,

il prend position au sud-est de Nancy.

La grande guerre commence et le régiment ne tarde pas à connaître la longue et dure épreuve du feu.

Les Eparges, La Gruerie, l’Argonne, Villers-Cotterêts, Craonne.

Montdidier, Saint Quentin, Marquéglise, Ferme Forté.

Le

11 novembre 1918, l’Armistice est signé et la victoire

acquise.

Présent pendant quatre ans sur tous les champs de bataille, le 173° R.I. entre dans la légende. Son courage et sa volonté de vaincre lui valent quatre citations à l’ordre de l’Armée et le port de la fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille Militaire. Sur les soies de son Drapeau, quatre nouvelles inscriptions viennent se joindre aux deux premières de 1794:

§ Fleurus 1794

§ Sprimont 1794

Décembre 1918 à août 1919 : le 173° R.I. fait partie des régiments d’infanterie désignés pour occuper la Rhénanie.

Le 14 juillet 1919: Le chef de corps, et le Drapeau du glorieux 173° R.I, participent au défilé de la victoire, sous l’Arc de Triomphe et sur les Champs Elysées à Paris.

3 - L après guerre : 1920-1925.

De 1920 à 1925, le régiment composé de trois bataillons, tient toujours garnison en Corse. Son implantation est semblable à celle d’avant la guerre :

|

Garnisons |

Unités |

Devise |

|

Bastia |

Chef de corps- Drapeau- 1er bataillon |

« Toujours

plus haut » |

|

Ajaccio |

2ème bataillon |

« Mieux

qu’hier » |

|

Corte |

3ème bataillon moins deux compagnies |

« Je

veille » |

|

Bonifacio |

Une compagnie du 3ème bataillon |

idem |

|

Calvi |

Une compagnie du 3ème bataillon |

idem |

|

|

||

4

- La campagne du Maroc en 1925.

En 1925, les évènements qui se déroulent au Maroc exigent l’envoi de renforts. Le 173° R.I. est désigné pour fournir un bataillon. C’est le 1er bataillon qui quitte BASTIA, le 30 août 1925, à l’effectif de 631 cadres et hommes. La campagne se déroule du mois de septembre au début de novembre 1925. Le 19 novembre, l’ensemble du personnel est de retour à Bastia. Le Commandement des troupes au Maroc, félicite le bataillon, pour son comportement sur la terre africaine.

5

- L’entre

deux guerres : 1926-1939.

En février 1926, le régiment change de structure et devient, par filiation directe, le 173ème Régiment d’Infanterie Alpine. Il est alors équipé en régiment de montagne à l’effectif de 1600 hommes. Jusqu’en 1939, toujours dans ses garnisons traditionnelles, il poursuit sa mission de défense l’île contre les éventuelles aspirations italiennes.

6

- La campagne de 1939-1940.

En 1939 les évènements internationaux se précipitent et la mobilisation générale est déclarée le 1er septembre. Le 173ème R.I.A. se prépare à la guerre :

§ Septembre à décembre 1939 : Participation à la défense de la Corse contre une éventuelle invasion des Italiens.

§

23 décembre 1939 : Le 173ème

R.I.A.

embarque à Bastia, débarque à Marseille puis est dirigé sur Saint-

Dizier, là

même où il s’était battu en

1918. La température est de moins 25 degrés. Le 173ème

R.I..A.

fait partie de la 44ème Division. Il est connu sous la

dénomination

de « les Corses »

§ Avril 1940 : Le 173ème R.I.A. stationne en Alsace autour de Saverne.

§ Mai à juin 1940 : Le régiment rejoint le nord- ouest de Reims et combat dans l’Aisne, à Epernay, et à Troyes. Les trois bataillons se battent énergiquement et ne sont jamais enfoncés par l’ennemi.

§ 17 juin 1940 : L’Armistice est signé.

Les conditions de l’Armistice sont telles que de nombreux régiments sont dissous. Le 173ème R.I.A. est rayé de l’ordre de bataille le 30 juillet 1940.

Pendant cette

courte

campagne, « les Corses » perdent 272 hommes,

367

prisonniers et 713 disparus. La vaillance au feu du 173ème

R.I.A est

reconnue : « IL ne fût nulle part enfoncé…ne

se repliant que sur ordre, étant déjà encerclé. »

La croix de guerre 1939-1940, avec une citation à l’ordre de l’Armée, est attribuée au Drapeau du 173ème Régiment d’Infanterie Alpine.

Après l’Armistice du 17 juin 1940, l’Allemagne autorise la France à conserver, sous conditions, une armée réduite. En Corse, le 173° Bataillon Autonome de la Corse est créé le 22 juin 1940. Il stationne à Bastia, Tattone et Ajaccio. Cette unité, aux missions imprécises et délicates, dans une île occupée par les Italiens, est dissoute le 4 décembre 1942.

Sur le continent, après le débarquement des alliés le 6 juin 1944, les jeunes résistants F.F.I. sont intégrés et amalgamés à l’Armée de la Libération venue d’Afrique. Ainsi, les F.F.I.de l’Aude et de l’Héraut sont-ils constitués en un régiment qui sera créé le 16 février 1945 sous le numéro et l’appellation de 173° Régiment d’Infanterie Alpine. Avec un effectif d’environ 1500 hommes, ce régiment reçoit le Drapeau du glorieux 173° R.I. Mal encadré, doté d’un équipement hétéroclite, peu crédible tactiquement, le nouveau 173° n’est pas engagé dans les combats de la Libération. Il est dissout le 31 octobre 1945.

Il faut attendre le 1er avril 1951, pour que soit créé à Corté, le Centre Mobilisateur du 173° Régiment d’infanterie. Ce centre sera dissout le 28 février 1963

Le 3 mars 1976, par un nouveau changement d’appellation, la compagnie de secteur devient la 173° Compagnie Divisionnaire. Sa vie reste très brève, car elle est dissoute l’année suivante, le 30 novembre 1977.

Le 1er décembre 1977, la compagnie divisionnaire, par changement d’appellation, devient le « Centre Mobilisateur 173-173° Régiment d’Infanterie » Cette formation assure, pendant 25 ans, la mission de mobilisation en Haute Corse. Elle est à son tour dissoute le 30 juin 1997. Le 1er juillet de la même année, la mission de mobilisation du 173° R.I. est alors transférée au Groupement de Soutien de la Corse, à Ajaccio. Ce groupement soutiendra le 173° R.I. jusqu’au 30 juin 2001, date de la dissolution simultanée des deux formations.

Sous les appellations successives de Régiment Divisionnaire (1974-1984), de Régiment Interarmes Divisionnaire (1984-1985), et de Régiment d’Infanterie (1985-2001), mais toujours sous le numéro « 173 », l’Etat-Major de l’Armée de Terre a tenu à conserver ce symbole fort, qui traduit l’attachement de la Corse à « son » régiment.

8

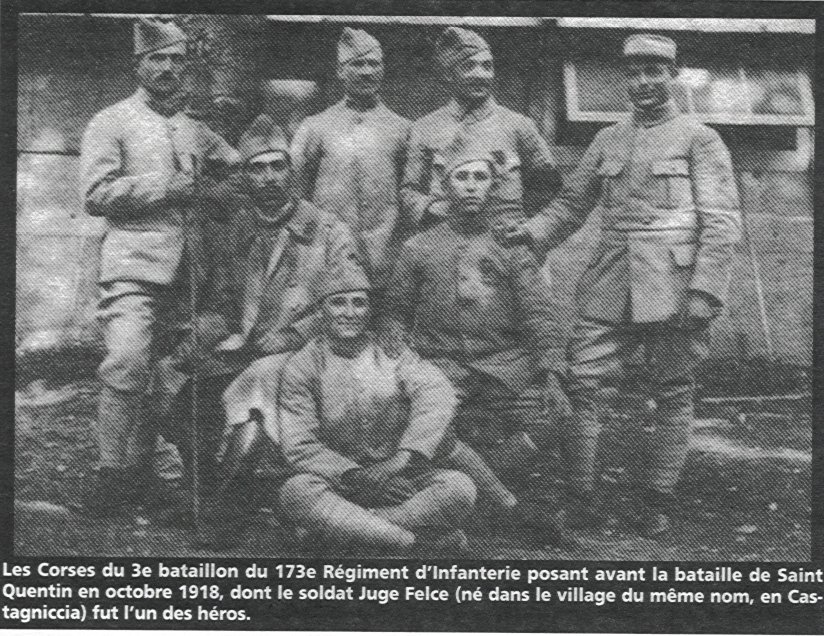

- La dissolution du 173° R.I. de réserve.

Le samedi 30 juin 2001, le 173° Régiment d’Infanterie est définitivement dissout. Une très émouvante prise d’armes est organisée à Calvi. Le 2° Régiment Etranger de Parachutistes et le 173° R.I. sont rassemblés devant toutes les autorités civiles, militaires, et religieuses. Les Légionnaires parachutistes et les fantassins rendent les derniers honneurs au glorieux Drapeau du 173° R.I. Emblème qui porte sur les soies, le capital de sang, de peines, de victoires et de récompenses, qui honorent ce régiment si cher au cœur des insulaires.

A compter du 1er juillet 2001, la presque totalité du personnel de réserve du 173° R.I. est versée au 2° R.E.P. pour constituer la 6° Compagnie , et créer un complément de base et un complément de mission majeure.

Le ministre de la Défense, conscient de l’attachement des Corses à leur régiment, confie, à titre exceptionnel, la garde du précieux emblème au détachement du 22° Bataillon d’Infanterie de Lyon, qui occupe la citadelle d’Ajaccio. Ainsi, le glorieux Drapeau du 173°Régiment d’Infanterie n’a pas rejoint la « salle des Drapeaux » à Vincennes.

Il est toujours présent, sur cette terre de Corse, dont tant d’enfants ont eu l’honneur de servir en son sein, mais aussi, de verser bravement leur sang pour la France.

Lt

Colonel (ER) PIOLI ( Nov.2002) - D’après

« La longue marche du 173° » par le Lt Colonel QUIVRON

photos magazine corse matin CETTE CORSE POURVOYEUSE DE COMBATTANTS 09-06-2006

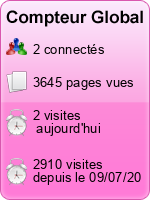

[1]La plus grande partie de l’effectif en personnel appelé d’origine insulaire, qui sert au 163° RI, quitte la Corse. Cela explique, le nombre important de Corses tombés au sein de ce régiment au début de la guerre. Il en est de même pour les Niçois du 173°, ayant rejoint la Corse en septembre 1913, et qui vont tomber au début de la guerre. Le 25 août 1914, 11 officiers, 1000 sous-officiers et soldats de réserve, mobilisés au 373° RI, un régiment exclusivement insulaire, vont renforcer le 173° RI qui vient de subir d’importantes pertes en Lorraine. Le 13 octobre1914, c’est au tour d’un bataillon complet du 373° qui partira renforcer le 173° RI. Ces renforts se poursuivront pendant toute la durée de la guerre.

Le 373° Régiment d’Infanterie

Le régiment de réserve de la Corse en 1914

La création du régiment

Régiment de réserve de la Corse en 1914, le 373° R.I. est mis sur pied pendant la mobilisation générale du 2 août 1914. Formé les 3, 4, et 5 août, il est implanté sur l’île dans les conditions ci-dessous :

§

L’état-major, la compagnie hors rang et le 5°

bataillon

à Ajaccio.

§ Le 6° bataillon à Bastia.

§ Le 7° bataillon à Bonifacio.

§

Les numéros des bataillons, 5°, 6°, et 7° sont dans la continuité des 1°, 2°, 3° et 4° bataillons du 173° R.I d’active, corps support du 373° R.I. de réserve.

Dès le 25 août 1914, 11 officiers, 1000 sous-officiers et hommes de troupe, partent pour le front afin de renforcer le 173° R.I. qui vient de subir de lourdes pertes. Les effectifs du 373° sont aussitôt complétés avec d’autres réservistes insulaires.

Le 13 septembre 1914, le 6° bataillon au complet, part pour renforcer à nouveau le 173° R.I. dont les pertes sur la frontière sont importantes.

Entre le 16 et le 17 septembre 1914, l’état-major du régiment, le 5° et le 7° bataillon embarquent et sont déployés autour de Saint-Dié et Raon-L’étape, dans les Vosges. Pendant tout l’hiver, le 373° R.I. tient solidement les positions qui lui sont assignées. Le 4 mars 1915, il participe à la reprise de La Chapelotte et de la côte 542 (Vosges).

D’avril 1915 à juin 1916, déployé entre Moyen-Moutier et La Chapelotte, il fait face à l’ennemi avec courage. Comme d’autres régiments du même type, il est dissout le 16 juin 1916 et ses effectifs sont versés sur place, au 173° et au 363° R.I. Son Drapeau rentre en Corse et est déposé à Corté lors d’une émouvante cérémonie.

Au cours de sa brève existence, d’août 1914 à juin 1916, le 373° R.I. a perdu 87 tués, 198 blessés et compte 5 disparus. Son Drapeau a droit à l’inscription « Vosges 1914-1915 » et, l’un de ses bataillons est cité à l’ordre de la division.

Entre les deux guerres, le régiment est recréé dans la réserve. Il demeure toujours, par dérivation du 173ème R.I. d’active, le régiment de réserve de la Corse. L’encadrement et l’ensemble du personnel sont insulaires. Ils proviennent d’officiers et de sous-officiers à retraite sur l’île, de réservistes ayant effectué leur service sur le continent ou, pour une grande partie, en Corse, au 173° R.I. Comme son corps support le 173ème R.I.A, le 373ème devient à son tour « Régiment d’Infanterie Alpine »

La

seconde guerre mondiale

En septembre 1939, à la mobilisation générale, le 373°R.I.A. met sur pied 4 bataillons d’infanterie alpine. Avec le 173° R.I.A. d’active, puis tout seul, après le départ de ce dernier pour le continent le 23 décembre 1939, le 373° se voit confier la mission de protection de la Corse contre une éventuelle invasion des Italiens. Le régiment n’aura pas à combattre.

Après l’Armistice du 17 juin 1940, le 373° Régiment d’Infanterie Alpine est dissout en juillet de la même année.

En 1975, la Corse est divisée en deux départements et se voit affecter deux régiments de réserve. Le 373° R.I. est recréé le 1er octobre 1979 comme régiment de réserve de la Corse du Sud, tandis que le 173° R.I. demeure le régiment de réserve de la Haute Corse.

Le 373° RI reprend les traditions attachées au numéro et reçoit officiellement son Drapeau, le 11 novembre 1982 à Ajaccio. Ses chefs de corps successifs sont :

§ Le colonel N. ASTOLFI de 1979 à 1985.

§ Le colonel A. VILLANOVA de 1985 à 1989.

§ Le colonel F. MERCURY de 1989 à 1992.

§ Le colonel EUVRARD de 1992 à 1996.

Le 373° Régiment d’infanterie est dissout le 30 juin 1996. Une grande cérémonie, présidée par le général MALLET, est organisée dans l’enceinte de la citadelle d’Ajaccio. Elle réunit toutes les autorités civiles, militaires et une très importante délégation du monde combattant d’Ajaccio et des environs.

Devant le 373ème R.I. au complet, le Groupement de Soutien de la Corse (formation d’active) et un détachement du 173°R.I. de réserve, venu de la Haute Corse, les derniers honneurs sont rendus au Drapeau du 373°R.I.

L’emblème quitte définitivement la terre de Corse. Il est déposé au Service Historique de l’Armée de Terre, à Vincennes, le 31 octobre 1996, par le Lieutenant-colonel PIOLI et l’Adjudant-Chef ANDREANI, tous les deux du Groupement de Soutien de la Corse à Ajaccio.

Lt Colonel (ER)

PIOLI (Nov.2002)

L’insigne, créé en 1981, représente un écu en forme de losange d’azur fileté d’or, chargé d’une Corse d’argent brochée. En abîme d’une tête de mouflon d’or, en pointe d’une tête de Maure tortillée. Entre les deux, capitales 373° R.I , d’or.

corse matin 1-03-2008

corse matin du 09 mai 2009

Pour

tous ceux qui avons

approché le 173° RI, même sans y avoir servi, gardons le

souvenir

de ce qu'il représentait pour la Corse.

La cravate du glorieux emblème porte le capital de sang, de peines, de victoires et de récompenses, qui honorent ce régiment si cher au cœur des insulaires.

Cette

photo a été prise

le 8 mai 2009, lors de la prise d'armes pour les adieux officiels au

Drapeau qui

se sont déroulés le 8 mai 2009 ,à 18 h 30 dans la cour de la citadelle

Miiollis à Ajaccio.

la corse votre hebdo du 26 juin 2009

CLIN D'OEIL : AIO ZITELLI 173ème RI (le 173ème et le 373ème Régiment d'Infanterie sont les régiments corses lors de la première guerre mondiale)

L'autre jour, j'ai eu la chance de discuter avec des personnes qui s'occupent d'un projet mémoriel concernant le 173ème et 373ème RI. Pour le moment je ne dévoile pas leur projet mais la discussion de cette anecdote mérite d'être partagée...

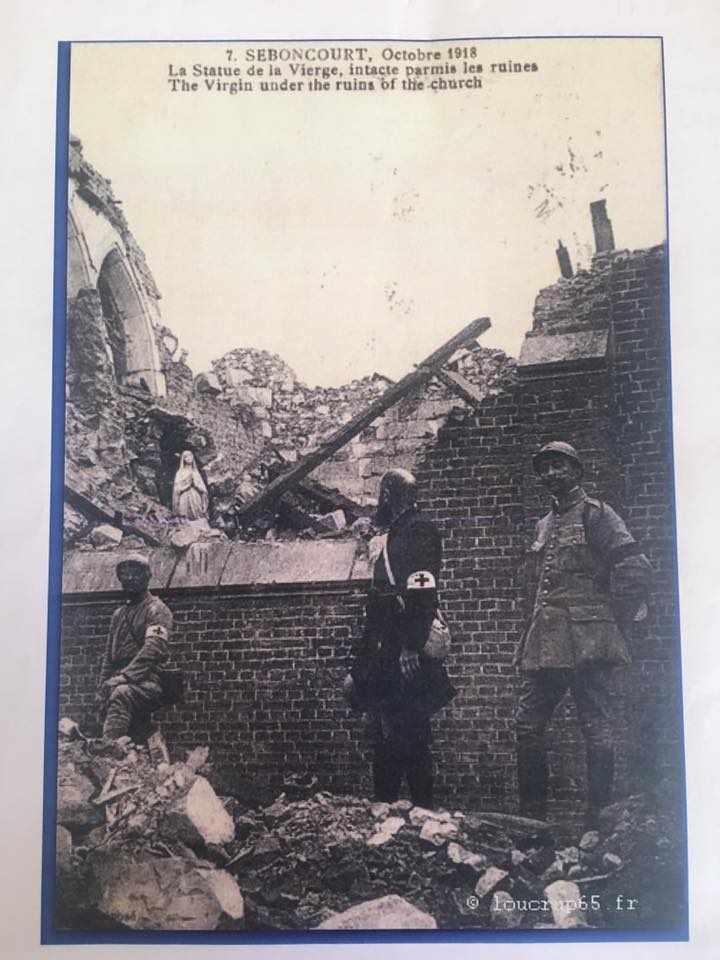

Lors de la Grande guerre, Seboncourt (commune de l'Aisne) est une zone arrière pour les deux fronts. C'est le lieu de repos pour les soldats allemands. Fin 1918, lors du départ des allemands, la cité n'échappe pas à la destruction. En visite sur les lieux où l'église est totalement détruite, l'aumônier Henri Binet, faisant partie du 173ème RI, découvre stupéfait la statue en plâtre de la Vierge Marie INTACTE ! Pour lui le miracle ne fait aucun doute. La Vierge ne porte aucunes égratignures ! L'église sera reconstruite en 1932 et la statue de la Vierge Marie y retrouvera sa place. Henri Binet sera quand à lui évêque de Soissons, archevêque de Besançon et enfin cardinal.

Merci à messieurs Stuart et Pioli pour l'enrichissement de ma curiosité.

L'Abbé

François CASTA

Ancien

aumônier Parachutiste,

Reconnaissance exceptionnelle de la Nation,

Élevé à la dignité de "Grand Croix de la Légion d Honneur"

| |

Onze

fois cité, trois fois blessé, son parcours est tout à fait hors du

commun.

Des Maquis de la Libération, au 1° Bataillon de Choc en Indochine, à la

25

Division Parachutiste en Algérie, l'Abbé François Casta a toujours été

sur

les points chauds où l'on se battait apportant le soutien de son

Ministère à

tous ses frères parachutistes.

D'une

très grande culture, d'une discrétion exemplaire, son immense modestie

n'a d'égale

que son courage.

Né à Calenzana le 20 août 1919, il passe les premières années de sa vie

sur

ce sol Corse qui lui est si cher. Quelques années plus tard, il entre

au grand

séminaire d'Ajaccio où commencent ses longues études théologiques.

"Je

voulais être prêtre en Corse' se souvient-il.

En

1941 année noire de notre Histoire, il part au séminaire universitaire

de Lyon

poursuivre

ses études en théologie. Deux ans plus tard il est ordonné prêtre.

Dès

1944 il s'engage dans la Résistance dans un réseau à prédominance corse.

Après

le débarquement de Provence, il s'engage comme aumônier militaire à la

Première

Armée du Général De Lattre de Tassigny.

Très

grièvement blessé, il prend part à la campagne d'Alsace et se retrouve

en

Allemagne jusqu'en 1947.

Volontaire

pour l'Indochine, il devient l'aumônier du 1er Bataillon de

Choc

alors engagé au Tonkin.

Le

14 juillet 1949, il est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur.

Après

divers passages en Algérie et en Allemagne, il rejoint le Constantinois

et

devient l'aumônier de la 25 éme Division Parachutiste.

L'abbé CASTA le Président UNP de CORSE du SUD Monsieur Didier HAUSMANN Avec Madame ALLIOT MARIE au Invalides

Debout les Paras numéro 189 Union National des Parachutistes

Au cérémonies du 14 Juillet 2004 Photo Major (R) VENTURA JL

|

-------Message original-------

De : Raoul

PIOLI

Date :

09/11/2012 10:32

Sujet :

Le journal des tranchées du 373° RI, le régiment de réserve de la

Corse.

A

l'approche du 11 novembre, il faut taper sur Google, "Le chat

pelottant" (avec deux T) et l'on tombe sur le journal

|

|

L'amicale des anciens

du 173° et du 373° RI vous adresse, avec grand plaisir, le projet du

pèlerinage qu'elle organise en septembre prochain dans l'Aisne.

Que celles et ceux qui souhaitent apporter leur soutien à cette noble cause, se manifestent auprès de l'amicale dont les coordonnées figurent en dernière page du projet. |

|

Marchiani,

pour l’honneur des tirailleurs sénégalais B. IGNACIO-LUCCIONI 4 min

Jean-Baptiste Marchiani, commandeur de la

légion d’honneur (1953). PHOTO FAMILLE MARCHIANI Jean-Baptiste Marchiani a fait partie de

ces hommes qui ont grandement participé à l’honneur rendu aux tirailleurs

sénégalais. Et en créant un cimetière traditionnel - un « Tata » Depuis son village d’origine de

Sant’Andria di Boziu, le lieutenant-colonel Raoul Pioli a rassemblé de

nombreuses archives, notamment auprès de sa famille, afin de retracer son

histoire. Après s’être distingué durant la Première Guerre mondiale

Jean-Baptiste Marchiani s’engagera, en 1940 dans la création d’un cimetière

dédié aux tirailleurs sénégalais, semblables à ceux d’Afrique occidentale, les

« Tatas ». Il inaugurera celui-ci en 1942, à Chasselay, dans le Rhône. Les tirailleurs sacrifiés Raoul Pioli a aussi retrouvé un récit de

Jean-Baptiste Marchiani retraçant le sacrifice des Sénégalais, massacrés par

l’ennemi en 1940, à Lyon, dans une brochure éditée après la Libération : « Le 19 juin 1940, les

colonnes blindées allemandes atteignent les avancées de Lyon. Face à elles,

seulement 4 canons de 75 et la 3 e compagnie du 25 e Régiment de Tirailleurs Sénégalais. À 10 h 30,

apparaît un officier Allemand criant : ‘’Rendez-vous,

l’Armistice est signé’’.

Ce qui n’est pas exact car il n’a été signé officiellement que le 22 juin 1940,

mais le maréchal Pétain, dans son discours du 17 juin, avait déjà déclaré : ‘’Il faut cesser le combat’’. Fidèles à la consigne qui leur avait été

donnée de se battre sur place, coûte que coûte, nos braves Tirailleurs engagent

eux-mêmes le combat. La lutte est brève et âpre. Que pouvaient les fusils, les

baïonnettes et les poitrines, contre les blindés fortement armés ? Une

soixantaine de Sénégalais, retranchés dans Chasselay, ne veulent pas se rendre.

Ils ont l’audace de tenter une contre-attaque dans la nuit du 19 au 20 juin.

Rapidement submergés par des effectifs plus importants, ayant épuisé tous

moyens de résistance, ces courageux Tirailleurs sont capturés. Emmenés au

lieu-dit ‘’Vide Sac’’, ils reçoivent l’ordre de se disperser dans les champs.

Postées en bordure de forêt, les mitrailleuses ennemies font alors feu sur ces

hommes exténués et désarmés. Parachevant le massacre, un char lourd, tel un

rouleau compresseur, lamine les blessés gisant dans le pré. C’est à cet endroit

précis, deux jours après les combats, que la municipalité de Chasselay

rassemble les corps dispersés sur le terrain et les fait inhumer

temporairement. » Un cimetière « à ses frais » Au total, 198 corps sont regroupés, y

compris les victimes du massacre. En 1942, Jean-Baptiste Marchiani est alors

secrétaire général de l’Office des anciens combattants du Rhône : « Il acquiert le terrain à titre

privé et, seul avec son épouse, s’attache à identifier tous les corps, décrit Raoul Pioli. Toujours à ses frais, il fait ériger un

cimetière de type sénégalais, un ‘’Tata’’. Ce dernier se présente sous la forme

d’un rectangle entouré d’épaisses murailles de près de trois mètres de haut,

colorées en ocre rouge assez vif, et surmontées de pyramides à quatre pans, sur

lesquels sont plantés des pieux. Les 198 tombes sont composées de stèles très

sobres, de style militaire, portant les noms et prénoms des soldats, le numéro

du régiment, mais parfois aussi la mention ‘’Inconnu’’. Situé fort heureusement

en zone libre, le ‘’Tata’’ est officiellement inauguré le 8 novembre 1942. Pour

l’Histoire, la zone libre est envahie par l’occupant trois jours plus tard, le

11 novembre 1942. Deux années après, le 4 septembre 1944, la ville de Lyon est

libérée par les troupes du général De Lattre de Tassigny, venant d’Afrique du

Nord, d’Afrique noire et de Corse. Dans les vingt jours qui suivent, le 24

septembre, Jean Baptiste Marchiani organise une très grande cérémonie au

‘’Tata’’, avec la participation de deux régiments de Tirailleurs : un de

Sénégalais, l’autre de Marocains ; ce dernier avec sa ‘’nouba’’, la

traditionnelle musique militaire précédée du bélier. L’année suivante, il

récidive et en organise deux autres de la même envergure, le 28 avril et le 30

juin 1945. »

Jean-Baptiste

Marchiani lors de l’inauguration du cimetière des tirailleurs , en 1942. PHOTO FAMILLE MARCHIANI À la Libération, Jean-Baptiste Marchiani

aura à cœur de poursuivre ce devoir de mémoire en honorant le souvenir des

tirailleurs sénégalais. Le 28 juillet 1947, il sera récompensé en étant promu

au grade d’Officier de la Légion d’honneur pour « services rendus lors du

conflit de 1939-1945 », en apportant son aide aux mouvements de résistance et

par son action personnelle pour cacher, protéger et évacuer en lieu sûr les

personnes recherchées par l’occupant. « Un héros de légende » Le 11 novembre 1953 à Bastia, lors du 35e anniversaire

de la Victoire de 1918, il est élevé au grade de Commandeur de la Légion

d’honneur. «

La ‘’cravate’’, cette suprême distinction, marque à la fois la consécration de

la vie d’un grand serviteur de son pays, et constitue une juste récompense pour

le plus ardent défenseur de la mémoire de ses frères d’armes Africains », remarque Raoul Pioli. Maurice Guérin, alors député du Rhône,

écrira de lui en 1945, dans une lettre adressée au Président de la République,

qu’il est «

un homme dans l’âme exceptionnelle de qui brille, d’un éclat inégalable, la

flamme d’un patriotisme qui semble dépasser celui de la plupart de nos

contemporains, une sorte de héros de légende, un ‘’type’’ de Français tel qu’on

n’en rencontre plus guère de nos jours… » Le

3 janvier 1969, âgé de 85 ans, Jean Baptiste Marchiani s’éteint entouré des

siens. Il est inhumé dans le caveau familial, au cimetière communal de Bastia.

|